Yo vi Tron en el cine. No me la contaron. No la descargué en Torrent ni la busqué en un rincón oscuro de Internet. La vi en los años ochenta, con los ojos redondos de un chico que pensaba que los píxeles eran magia. Fue un espectáculo raro. Tenía motos que dejaban estelas de luz y guerreros atrapados dentro de una computadora. Era hipnótica… y primitiva. Todo estaba hecho con vectores matemáticos, como si un ingeniero se hubiera atrevido a hacer poesía digital con una regla T y una calculadora Casio.

Ahora, cuatro décadas después, Tron: Ares está por estrenarse. Y la comparación es absurda, obscena, deslumbrante: lo que antes eran líneas duras, hoy son superficies sedosas. Lo que antes era geometría, hoy es atmósfera. Lo que antes era trampa visual, hoy parece una promesa cumplida. El CGI ha cambiado tanto que, si me permiten la licencia poética, ha evolucionado tanto que parece que ha renacido.

Y ahí, viendo los avances de Tron: Ares, me hice la gran pregunta que todo cinéfilo ilustrado debería hacerse al menos una vez en la vida:

¿En qué momento el cine digital dejó de verse como un efecto y empezó a sentirse como realidad?

¿Cuál fue la película, esa película P, que marcó el punto exacto en que el CGI se fundió con lo real sin romper la ilusión?

El gran criterio: la ilusión perfecta

La historia del CGI no es lineal. No se trata solo de cuál fue la primera película en usarlo, ni la que más lo explotó. La clave es más sutil, más cinematográfica: el momento en que el efecto desaparece y solo queda la emoción.

Así llegamos a tres películas sagradas, tres pilares fundacionales del Renacimiento digital del cine:

- The Abyss (1989): el experimento pionero

- Terminator 2: Judgment Day (1991): la integración agresiva

- Jurassic Park (1993): la ilusión perfecta

Esta es la evolución en 3 pasos de la sombra a la luz

Vamos a ponerlas en perspectiva:

| Película | Año | Director | VFX Líder (ILM) | Logro principal | Nivel de integración |

|---|---|---|---|---|---|

| The Abyss | 1989 | James Cameron | Dennis Muren (ILM) | Primer personaje digital fluido (criatura de agua) | Limitado, experimental |

| Terminator2 | 1991 | James Cameron | Dennis Muren (ILM) | T-1000: líquido metálico que muta e impacta | Alto, audaz |

| Jurassic Park | 1993 | Steven Spielberg | Dennis Muren (ILM) | Dinosaurios digitales hiperrealistas | Total, perfecta |

El CGI y su propio Renacimiento

A veces la historia se repite con otro software. En el siglo XV, el arte europeo —plano, rígido, simbólico— fue sacudido por genios que pintaron cuerpos que respiraban, luces que ardían, miradas que dudaban. Fue el Renacimiento, con Leonardo y Miguel Ángel tallando la carne del alma en mármol y óleo.

El cine digital vivió lo mismo. Durante años, el CGI fue un artificio: espectacular, pero poco convincente. Era el circo. Era el número final. Era ilusión… pero no verdad.

Y entonces llegaron los nuevos artistas. Directores como James Cameron y Steven Spielberg, que no solo soñaron mundos nuevos, sino que pidieron que esos mundos respiraran.

Claro que ellos no lo hicieron solos. Ellos, como los mecenas de Florencia, pusieron la visión y el dinero. Los verdaderos escultores digitales fueron otros: los técnicos, los programadores, los animadores de Industrial Light & Magic (ILM), ese taller de alquimistas visuales que fundó George Lucas y que cambió la historia del cine como una imprenta de píxeles.

El equipo de genios: los verdaderos Miguel Ángel del CGI

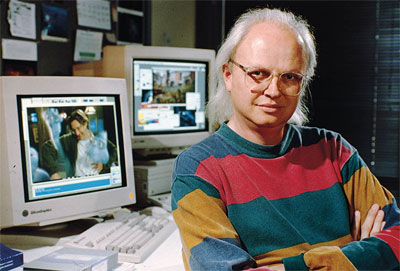

Si hay un nombre que debe grabarse en la piedra (o en el disco duro), ese es Dennis Muren. Supervisor de efectos visuales en The Abyss, Terminator 2 y Jurassic Park, Muren es el Da Vinci de los polígonos, el Miguel Ángel del renderizado. Pero no estuvo solo.

- Steve “Spaz” Williams: desarrollador de criaturas digitales con alma.

- Mark Dippé: ingeniero visual, creador de shaders imposibles.

- Eric Enderton, Phil Tippett, Randal Dutra: diseñadores de herramientas, movimientos, comportamientos.

Ellos no hacían solo “efectos”. Hacían realidades digitales que no rompían la nuestra.

El milagro Jurassic Park

Y entonces llegó ella. La película que nos hizo creer que un dinosaurio podía caminar entre nosotros. Que podía respirar, sudar, rugir. No como efecto, sino como animal. Como presencia.

Jurassic Park fue el instante en que el CGI dejó de gritar “¡mírenme!” y comenzó a susurrar: “estoy aquí”. Y todos lo creímos.

Fue la primera vez en la historia del cine en que un elemento completamente digital no rompía la ilusión del mundo real, sino que se integraba con él de forma total. Y ese, amigos míos, es el umbral del Renacimiento.

¿Y qué pasa con Tron: Ares?

Vuelve el hijo pródigo. La saga que nació siendo un experimento de geometría animada ahora regresa convertida en una sinfonía de textura y luz. Tron: Ares nos muestra que el CGI ya no necesita probarse a sí mismo. Ya no tiene que impresionar, porque ya nos conquistó.

Hoy, el CGI es piel. Es sombra. Es emoción. No porque sí. No por accidente. Sino porque un puñado de mentes brillantes, reunidas en un laboratorio con pantallas y café frío, decidió que lo digital podía ser también poético.

Conclusión: la película P

Entonces, ¿cuál fue la película P?

La que dividió el cine digital en un antes y un después.

La que nos enseñó que lo falso podía sentirse verdadero.

La que convirtió una técnica en arte.

La que nos hizo temblar con un rugido de algo que no existía, pero que parecía más vivo que nosotros.

Fue Jurassic Park.

Y si alguna vez te emocionaste viendo un efecto digital que te hizo olvidar que era un efecto, es porque esa película y ese equipo existieron. Porque, en algún rincón de ILM, alguien modeló un colmillo, calculó un reflejo, animó una respiración. Y lo hizo no para engañarte, sino para hacerte creer.

Eso, querido lector, no es truco.

Es arte.

Es cine.

Es evolución.